por William H. Mex

“Las figuras literarias son realizaciones especiales de la lengua. Son — podríamos decirlo así — una subversión del lenguaje, en cuanto a que lo modifican y alteran y contravienen” 1

Esta entrada presenta, traduce y explica algunas de las figuras literarias conocidas como difrasismos que se registraron en el texto maya yucateco colonial llamado Calepino Maya de Motul (abreviado CMM). Con este texto se busca contribuir a la comprensión y a la traducción de las figuras literarias mesoamericanas en general 2.

Introducción

Las lenguas mesoamericanas son ricas en figuras literarias relacionadas con la retórica y estética del lenguaje. En el caso del maya yucateco (peninsular) antiguo, algunos estudiosos han recalcado sus particularidades, a veces etiquetándolo como un idioma “más sencillo, más regular, más expresivo y más fecundo que los idiomas derivados del latín y del griego” 3. Varios académicos han llamado la atención sobre la literatura maya colonial y prehispánica y las figuras literarias que en ella se encuentran 4. Recientemente, en el corpus de literatura maya clásica (250-900 d.C.) han sido detectadas figuras literarias como la sinonimia, el paralelismo, la metáfora, la hipérbole y el difrasismo, entre otras 5.

¿Qué es un DIFRASISMO?

La figura que nos atañe se puede definir en primera instancia como aquella que expresa “una misma idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido, ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes” 6. Se considera que estas expresiones pueden tener un sentido metafórico y que para entenderlas y explicarlas no es suficiente con tomarlas en su sentido literal. Un ejemplo de difrasismo bien conocido lo tenemos en Mixteco clásico (colonial) como <ino dzehua> que literalmente se traduce como ‘tabaco-cacao’, pero que refiere a las ‘arras, presentes que se dan en los casamientos entre señores’ 7. En ocasiones, también es posible encontrar la yuxtaposición no de dos, si no de tres lexemas que remiten a un significado distinto del que corresponde a cada palabra, lo que se podría llamar trifrasismo 8.

Una definición más precisa y extensa ha sido proporcionada por Mercedes Montes de Oca Vega (2019), para quien esta figura literaria es:

“La unión de dos o más lexemas independientes en yuxtaposición [juntos, aunque pueden tener otros elementos] que no entran en composición en una sola estructura de significado… los lexemas remiten a referentes culturalmente significativos y la relación entre los términos puede darse de diferentes formas, en forma de muchas asociaciones semánticas: casi-sinonimia, complementación, coordinación, interdependencia genérico-específica (etc.)”.

Es decir, son básicamente procesos de denominación (sirven para nombrar referentes) construidos a partir de procedimientos metafóricos, pero también pueden ser metonímicos, metafóricos o de otro tipo (como los analógicos). Los difrasismos cumplen función estilística; función de denominación (dan nombre a algo); función honorífica (dentro de las lenguas refieren a un estatuto más elevado, reflejan respeto); implican comunicación privilegiada (y servían para comunicarse con los jerarcas); implican mnemotécnica (ya que permiten recordar y reproducir lo oral); y también cambio de registro (ya que no son habituales o normales). Además, el difrasismo sirve para organizar textos y enunciaciones. Usualmente hay un término habitual para designar un referente y es posible que exista un término difrástico; con el primero nos referimos a todo un concepto, con el segundo resaltamos una de las partes del concepto; es decir, el difrasismo focaliza una de las características del referente 9.

Para localizar los difrasismos, se hizo una revisión del texto del CMM en maya y de las traducciones de las palabras o frases al español, detectando traducciones no literales y pares de palabras mayas que no tienen un equivalente único en español. Se han detectado aproximadamente sesenta expresiones en el Calepino que podrían ser difrasismos. En algunos casos, dado que tenemos ejemplos de sus equivalentes en otras lenguas mesoamericanas, es posible etiquetarlos como tales. En otros casos, al carecer de equivalentes mesoamericanos claros, se expresa la posibilidad de que se trate de difrasismos, dado que se encuentran elementos pareados o paralelos 10.

LOS DIFRASISMOS PENINSULARES DEL CALEPINO MAYA DE MOTUL

TUNICH-CHE; PIEDRA-PALO

El equivalente a este difrasismo es bien conocido en varias lenguas mesoamericanas. Aparece en Nahuatl como in tlatoltetl in tlatolquauitl ‘palabra-piedra’ y ‘palabra-palo’ = ‘el castigo hablado’, como in cuahuitl in tetl ‘el palo-la piedra’ y como in tetl in cuahuitl ‘la piedra-el palo’ = ‘(el) castigo, (la) corrección’ 11. Y también en mixteco colonial o dzaha dzaui se registró la figura retórica: yuu yutnu ‘piedra-palo’ = castigo 12.

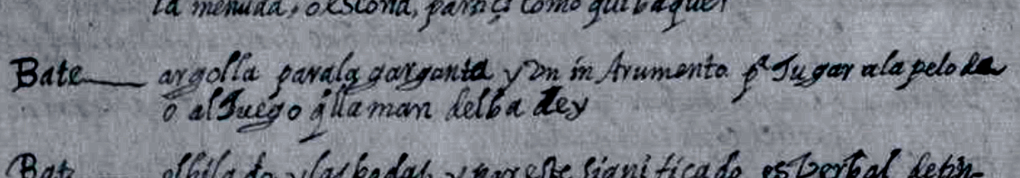

En el Calepino, el registro del par palo-piedra en relación con el castigo aparece en una expresión que refleja la influencia temprana europea del siglo dieciséis:

<emaan v che, v tunich Dios c oklal> traducido en el mismo manuscrito como ‘ha venido el castigo de Dios sobre nosotros, con muertes o pestilencia’. La expresión colonial, a la letra, se traduciría como ‘ha bajado el palo, la piedra de Dios sobre nosotros’ 13, una clara referencia a los objetos que se usaban para golpear y castigar a alguien.

Aunque es común encontrar en otros textos mayas este difrasismo asociado a la idea de ‘ídolo’ 14, también se relaciona con la rebelión y los levantamientos. Así, por ejemplo, tenemos:

<ah likçah che, ah likçah tunich, ah likçah ya> o bien <ah likçah katun> como ‘desobediente a sus señores o padres, que alça piedra o palo, o se levanta contra ellos’; ‘vil en la generación o linaje’.

Es interesante que el escrito presente ambas traducciones, pero más interesante es que incluya <ya>, al final, que no es claro si es un sufijo o refiere al ‘dolor’ u otra palabra relacionada, por lo que podrían ser tres (y no dos) los elementos a tomarse en cuenta. La entrada <ah likçah katun>, aunque se puede traducir como ‘el que levanta el ejército/guerra’, ta vez tenga que ver con ‘piedras’, ya que la expresión <katun> parece originarse a partir de las voces <kak> ‘fuego’ y <tun> ‘piedra’, siendo ‘fuego-piedra’ (o ‘piedra ígnea’) un término compuesto para ‘batallón, ejército’ o ‘guerra’ 15. Estas expresiones obviamente resaltan la importancia de los palos y piedras como materiales usados para elaborar las armas ofensivas de los antiguos mayas.

El Calepino también registra <likçah che, likçah tunich> ‘alçarse, leuantarse, amotinarse contra alguno’; ‘descomedirse contra otro y negarle la obediencia’ y el agentivo <ah nacçah tunich; ah nacçah che> ‘desobediente, que se levanta contra su señor o padre’ (literalmente ‘el que eleva la piedra, el que eleva la madera’). Además, tenemos, a modo de refrán <hij tab a cimil, tu yam che, tu yam tunich> ‘no se sabe a dónde has de morir, si entre piedras o entre palos; eres trauieso y gran vellaco’. Esta última frase se puede traducir como: ‘no se sabe donde has de morir, si en medio de un pleito o castigado’.

Como ha sido expresado, el mismo difrasismo parece haber adoptado una connotación relacionada con la moral de las escrituras cristianas, ya que se registró: <ma tunich v nup tunich, ma che v nup che, ma ix keyah v nup keyah> ‘no ha de auer piedra ni palo [contra palo, ni riña contra riña]; esto es, no se ha de dar mal por mal’. Y, de manera semejante, tenemos: <v hel v hel che, v hel v hel tunich, etc.> ‘a vn palo, otro palo, y, a vna pedrada, otra, etc., ‘esto según ley del mundo, porque según los cristianos: <ma che v hel che, maix tunich v hel tunich> no se ha de dar palo por palo, ni piedra por piedra; no se ha de dar mal por mal’ y también: <ma che v kexul che ma ix tunich v kexul tunich> ‘no se ha de dar mal por mal; esto es, no se ha de dar palo por palo y piedra por piedra’. En el primer caso parece haberse formado un trifrasismo con las palabras <tunich, che, keyah> (piedra-palo-riña), aunque no es claro si tiene equivalentes en otras lenguas mesoamericanas.

El último de los significados asociados con este difrasismo es el de ‘carga, trabajo’. A manera de refrán, en el CMM tenemos <çaal che, çaal tunich tu mul lath bal> ‘la carga, lleuada entre muchos, es liviana’, que se puede traducir como: ‘liviano es el palo, liviana es la piedra, por muchas manos llevadas’ o bien, ‘liviano es el castigo’ 16. Otras expresiones relacionadas son: <pixin che pixin tunich> ‘pasar trabajo y malauentura’, <in pixin tah che yetel tunich a uoklal> ‘pasé mucho trabajo por ti’ y <pixin che pixin tunich in cibah tamuk in ximbal> ‘mucho trabajo pasé en mi camino’.

Aunque no es seguro que este último significado sea completamente mesoamericano (no encontré ejemplos iguales), trae a la mente el difrasismo Nahuatl in huictli, in mecapalli ‘la coa-el mecapal’ que refiere al ‘trabajo rudo’ 17. En el caso maya, se puede entender que la relación entre piedra-palo y carga-trabajo se originó porque los primeros materiales son los que se usaban en la milpa y en la construcción de las ciudades y casas.

AL-MEHEN; hijo/a de padre – hijo/a de madre

El difrasismo y sus equivalentes son bien conocidos. El par <al> ‘hijo de madre’ <mehen> ‘hijo de padre’ se forma por medio de “dos elementos en relación semántica de complementación” y refiere al ‘noble’ o al “descendiente por linaje” 18. A partir de estas dos palabras, en maya colonial se forma el sustantivo abstracto <almehenil> ‘hidalguía’ o ‘nobleza’. En Achí encontramos al-k’ajol ‘hijo de mujer-hijo de hombre’ y en Tzeltal tenemos al-nich’an con el mismo significado, así como y-al s-nich’an hijo de mujer + hijo de hombre = descendiente legítimo 19. La forma aparece poseída, como en maya clásico 20.

Las entradas del CMM relevantes son: <al mehen> ‘hijos, respecto de padre y madre’, <al mehen> ‘hidalgo, noble, cavallero ylustre por linaje, y el señor o principal del pueblo assí’ y <et alil et mehenil> ‘hermano de padre y madre, y hermanos entre sí’ 21. Cabe destacar la expresión <ocçah ti almehenil> ‘ennoblecer a vno, hazerle noble o hidalgo, o legitimarle’, que es semejante a la expresión yucateca <ocçah ti batabil> ‘comenzar a ser batab’, que se encuentra en otra fuente colonial 22.

El equivalente a este difrasismo aparece en el período Clásico como y-al u mihinil, aunque el uso de los pronombres ergativos en este caso no es totalmente comprendido 23. Finalmente, cabe mencionar que en Nahuatl se hacía referencia a la descendencia por medio del difrasismo in topilhuan in toxuiuan ‘nuestros hijos-nuestros nietos’ 24.

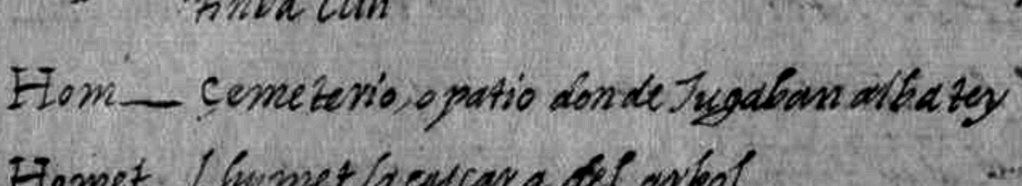

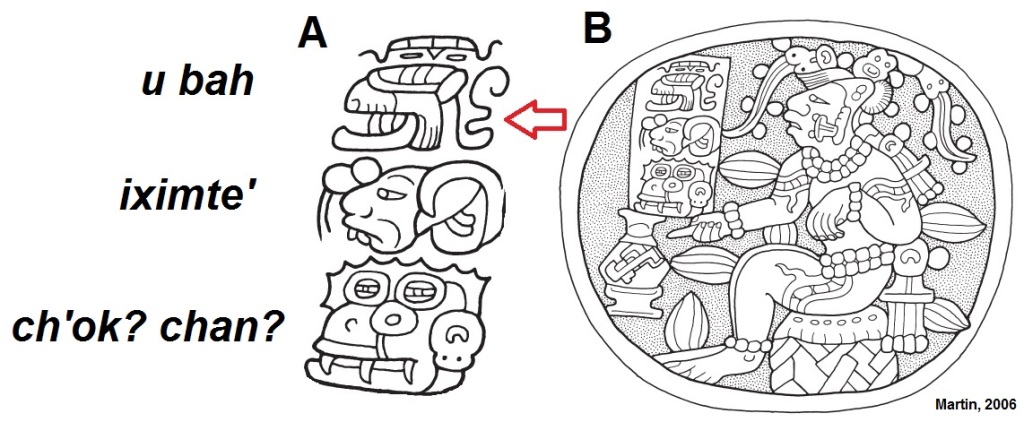

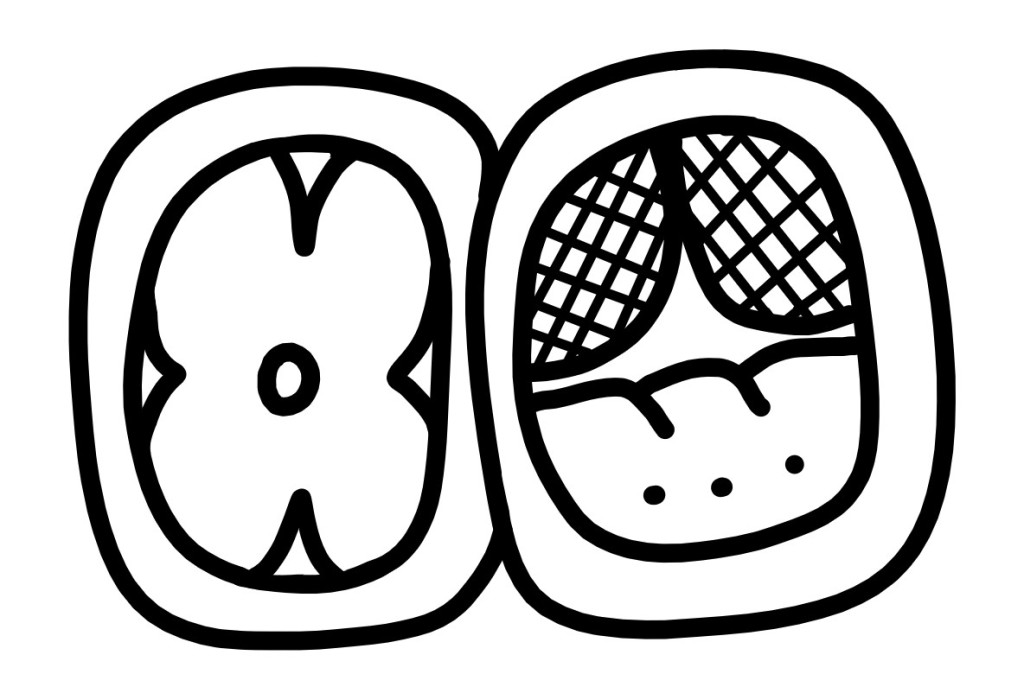

<POP-DZAM>, estera – trono

Este es otro de los difrasismos mesoamericanos ampliamente conocidos. En Mixteco es yuvui-tayu, en Nahuatl petlatl-icpalli, y en ambos casos se hace una referencia a ‘(el) poder (real), (la) autoridad (real)’ 25. Este difrasismo aparece en el Códice Pérez (período actual), en el Chilam Balam de Chumayel (colonial), en el Códice Dresde (Posclásico) y en las inscripciones clásicas de Palenque 26. Su aparición – poco común – en la zona maya podría indicar que se trata de un rasgo casi exclusivo del área de Tierras Bajas, aunque en Kaqchikel colonial (y de manera semejante, en K’iche’) tenemos el par <nu tem-nu ch’akat> ‘mi asiento-mi silla’ 27.

Otras entradas que nos interesan en el Calepino son: <num poop, num dzam> ‘trabajo y miseria’ que se etiquetan como vocablos antiguos y <num poopen, num dzamen; ah num ya poopen ti num ya; ma bal yanten> ‘soy pobre y miserable; no tengo tras qué parar’. Estos términos (que merecen ser revisados más a detalle) se relacionan con <num ya> ‘miseria, fatiga, adversidad’ y posiblemente hagan referencia a algún gobernante que ha perdido la estera <poop> y el trono <dzam>, es decir, que ha “pasado” la estera y el trono. También en la escritura jeroglífica y en el arte maya clásico se encuentra el equivalente de este difrasismo.

<IDZIN – ÇUCUN>, hermano menor – hermano mayor

El difrasismo formado por <idzin> ‘hermano menor’ y <çucun> ‘hermano mayor’ se encuentra en varios textos coloniales. El significado refiere a la ‘fraternidad’ sin que necesariamente indique una relación sanguínea 28. Este difrasismo se halla en Nahuatl colonial como amo çan miccauh-amo çan machcauh ‘no solo tu hermano menor-no solo tu hermano mayor’ 29. En Mixteco colonial se encuentra ñani-tnaha ‘hermano-pariente, compañero, amigo’, que, aunque no idéntico, se traduce como ‘hermandad’ (al parecer en un contexto cristiano) 30.

Las entradas del Calepino son: <idzin çucun> ‘hermanos o próximos, hablando en general’; <ah idzin çucunil> ‘hermanos o próximos; <ah idzin, ah çucun lah> ‘hermanos de padre y madre’, Item, los que están entre sí conformes y hermanados’; <idzin çucunil> ‘aquella hermandad o proximidad, caridad y fraternidad, y tenerla. También tenemos <idzin çucun tah> ‘hermanarse y tener paz vnos con otros’ y <idzin çucunil .I. idzin çucunal> ‘dos hermanos’. Es interesante que ninguna de las entradas presente la traducción literal ‘hermano menor-hermano mayor’.

Este par también se ha ubicado en la escritura jeroglífica maya del Clásico tardío (en los murales de Xultún) como itz’in taj y sakun taj, nombres de especialistas traducidos como ‘obsidiana menor’ y ‘obsidiana mayor’ 31.

Es interesante también que aparezca el difrasismo <idzin cic> ‘hermano menor-hermana mayor’, o bien, ‘hermanos o próximos, hablando en general; y dízese también de mugeres’, que da lugar a los términos <idzin cicil ; idzin cic nal> ‘hermandad, paz y conformidad, y tenerla como hermanos’ y <ah idzin, ah cic nal> ‘hermanos de padre y madre’.

Para finalizar, se ofrece una lista de difrasismos no tan comunes y algunos posibles difrasismos que se encuentran en el Calepino Maya de Motul. En algunos casos, se menciona su equivalente mesoamericano o se menciona algún dato que ayuda a su comprensión. Esta lista debe ser analizada con cuidado y revisada, para verificar hasta que punto las expresiones aquí expuestas refieren a difrasismos:

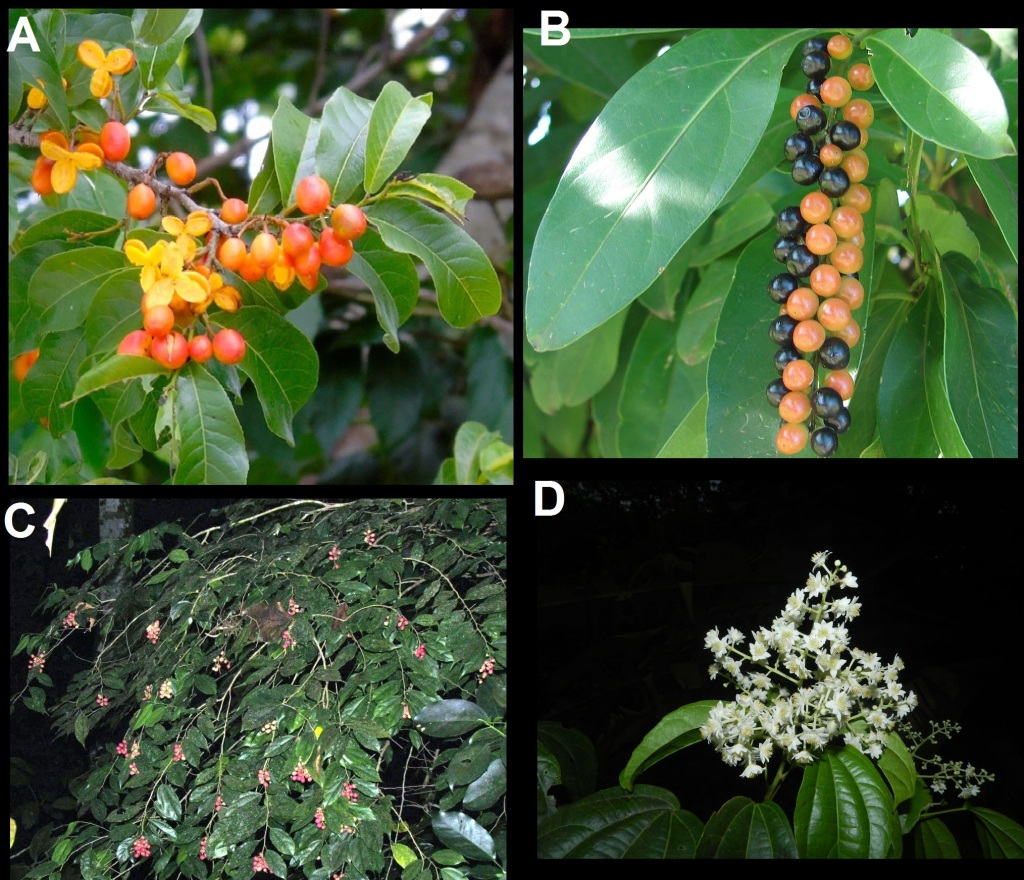

<haa – vah – ixim>; agua – pan – maíz (bebida y comida) = sustento

<tu çaat haa, tu çaat vah, tu çaat ixim yan on> ‘no llueue, ni se halla pan ni maíz; estamos en tiempo de carestía’; <v lah vah, v lah haa ten> ‘lo postrero que como y bebo’; <nocbah hanal ; vah, nocbah haa ; vkul> ‘bivir mucho’

Expresión en textos nahuas:

ca nauh, ca notlacual ‘es mi bebida, es mi comida’ (‘es mi propiedad, es mi sustento’)32

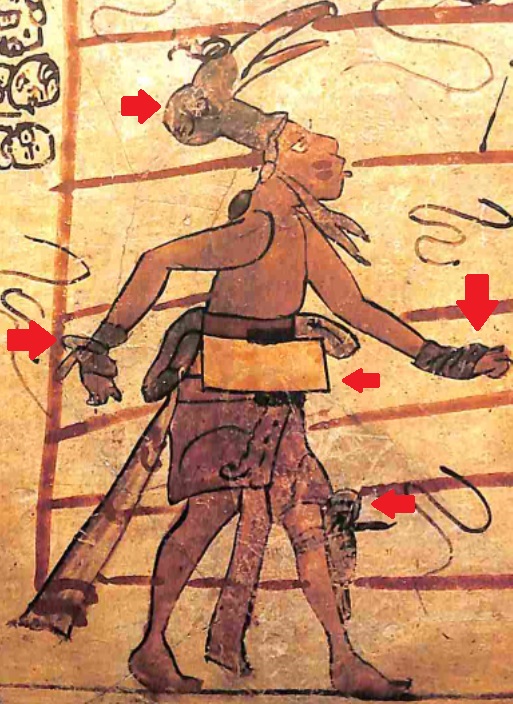

<chulul – bat>; arco y hacha = armas

<xiic en in chhaab in chulul yetel in baat, pecnebal uol> ‘yré por mi arco y por mi hacha; quizá serán menester’; <uiil tok ; uiil halal> ‘matanza grande haber en la guerra y hazerse esta’ 33

Ejemplo del nahuatl:

in mitl in chimalli ‘la flecha-el escudo’ = guerra; in chimalli in tlahuiztli ‘escudo-armas’

Expresión en mixteco colonial:

nduvua-cusi ‘flecha, arcón, saeta-arco para tirar’ = armas de guerra

<oc – kab>; pie y mano = poder de obrar; la persona

<yocilanen batab ; yoc kabilanen batab> ‘soy los pies del caçique, soy sus manos; negoçio por él, soy su abogado o procurador; no se menea sin mí’ (soy su persona, soy el servidor del cacique).

Ejemplo del nahuatl:

in maitl in icxitl ‘la mano-el pie’ = la persona. “Las manos y los pies indicaban metafóricamente el poder de obrar; se hablaba por ejemplo de los que no habían escondido sus manos y sus pies, esto es, que habían actuado en beneficio de los demás” 34.

Notar que en mixteco el difrasismo ndaha saha, “mano y pie” en la actualidad se usa para referir a servidores o para referir a los recursos humanos.

<pacat – uich> mirada y ojos; <uich – kak> ojo(s) y lumbre = capacidad de ver

<tupaan v uichob, tupaan v kakob> ‘están huérfanos de padre y madre, que les seruían de ojos y lumbre, y por esso están como ciegos’.

<kinam v pacat, kinam v uich> ‘tiene vista y rostro venerable, que le respectan’.

Referencia nahuatl:

in tlauiltin in ocome in tezcame

(los ancestros son) las claridades, los ocotes, los espejos

in tlahuilli, in ocotl, in machiotl, in octacatl, in coyahuac tezcatl: mixpan nicmana.

“Una luz, una tea, un dechado, una vara de medir, un ancho espejo, pongo delante de ti.

Te pongo estas palabras o a esta persona como ejemplo” 35.

<cot – pacab>, muro y ventana / dintel = protección

<ah chhin cot, ah chhin pacab> [atrevido y desobediente a sus padres o a sus señores]; <chhin cot, chhin pacab> ‘atreuerse contra sus padres y señores, desobedecerlos, menospreciarlos’.

Referencia nahuatl:

motenan, motzacuil: tu muro, tu albarrada. El funcionario o gobernante que protegía al pueblo 36

<kin – haab>; día (destino) y año(época) = todo el tiempo; eternidad

<ya v than kin ti vinicil ; ya v than haab ti vinicil> ‘penosa es la vida del hombre en el mundo’.

<v lah haab, v lah kin> ‘durante el año, durante el día’

<num kin, num haab a lobil> ‘siempre eres ruin y malo’

<haab – u – katun> año, mes, veintena = todo el tiempo; eternidad

<cuch haab, v cuch haab, v cuch U ; v cuch katun> ‘los trabajos, hambre y pestilencias, que suceden en esta vida’

<cuch katun> ‘lo mismo que cuch haab’. Item, ‘ser vencido o muerto en la guerra’

<v cuchah v chimal Pedro tamuk v thanal than yetel Juan> ‘Pedro fue vencido por Juan [mientras disputaba con él]’

<maax kin, v maax katun> ‘refino vellaco’; <maax kin .I. v maaxil kin> lo mismo que v maaxil katun…

<kin – akab – haab>; día, noche, año = todo el tiempo

<ma a hunhun mac cunicex a baxal, a keban, ti kin, ti akab, ti haab> ‘no juguéis ni pequéis todos los días, todas las noches, todos los años en peso’.

<akab / kin> noceh y día = todo el tiempo

<hun kalab akab ; hun kalab ti akab, hun kalab kin ; hun kalab ti kin ‘toda una noche, todo un día’.

<hun mac kab ; hun mac ti akab, hun mac kin ; hun mac ti kin> ‘toda la noche, todo el día’.

<tu chan kin tu chan ákab> ‘de día y de noche’.

<tzoy / hanal> los bienes y la comida = sustento

<yetail tzoy, yetail hanal ; piz tzoy yetail, piz hanal yetail> ‘amigo (como dizen) de taça de vino’.

<piz hanal yetail ; piz tzoy yetail> ‘amigo de taça de vino, por solo la comida o dinero’.

<ah etail hanal, ah etail vkul, ah etail tzoy> ‘amigo de taça de vino, como en España’ (lit. compañero de comida, compañero de bebida, compañero de bienes)

<pidz / kuch> desmotar e hilar

<man[ç]ah et xula pidz, et xula kuch> ‘pagar así la india a las que le aiudaron a desmotar su algodón, a hilarlo’.

Referencia nahuatl:

in malacatequiuh in itzotzopaztequiuh ‘su trabajo de mujer’ (huso-palo de tejer)

<nii – ich – xicin>; nariz – ojo – oreja = poder de percepción

<hookol v cah ; hooki a beel tu nij, tu vich, tu xicin vinicob> ‘venido han tus cosas a noticia de todos, que todos las saben’

<yum – naa>; padre y madre = ascendencia; ancestría

<keban oltzil v cocin tabal ixma yum, ixma naa> ‘lastimosa cosa es, o cargo de conciencia es ser injuriados o maltratados los huérfanos’.

<ma taleb in yum, ma taleb in naa ocol; chambel ah matan kak en> ‘no vengo de casta de ladrones; solo vengo por lumbre’.

<chho – kuch> ratón y aura

<v baxál ech chho, v baxál ech kuch> ‘eres el juguete de rratones y auras, esto es, eres mala muger, que te das a todos y acuden a ti como ratones al pan y auras a la carne hedionda’

ol (corazón anímico) y pucçikal (corazón material)

<benel ol ; benel pucçikal> ‘desmaiarse’

<cimil ol ; cimil pucçsikal> [estar uno decaído, deprimido, desfallecido, como enfermo]

<eelel v cah vol yetel in pucçikal tu men v lobil in mehen> [‘deshaziéndome estoy de rauia y de pena por la maldad de mi hijo’]

<hun cet yolob, hun cet v puc[ç]ikalob> ‘son de una condición y voluntad’

<maman tadz in than, in tzeec, valmah xicin, ta xicinex, ta pucçikalex> ‘passan de largo mis palabras, mi sermón, mi consejo, por vuestros oídos y coraçones, y no los reteneís’.

<naacal ol ; naacal pucçikal> ‘enojarse’

<nup ol ; nup pucçikal> ‘dañosa cosa y dañina, que daña y empece y contraria y nociua assí’.

<ol – pucçikal – tucul> corazón anímico, corazón material, pensamiento

<hobocnac vol, in pucçikal, in tucul, t ubic v than Dios> ‘gusto mucho de la palabra de Dios, y de oyrla’

<ho[o]bol ol, pucçikal ; tucul> ‘holgarse y regocijarse assí’

<likçah ol, likçah pucçikal ; likçah tucul> ‘alterar, perturbar, desasosegar o prouocar a yra. Item, animar y esforçar, y animarse y esforçarse’.

<ol – pucçikal – than> corazón anímico, corazón material, pensamiento

<kex yol, kex v pucçikal, kex v than Juan toon> ‘discordes somos y diferimos Juan y nosotros en la voluntad, coraçon y palabras’

<ol – tucul – pacat>; corazón, pensamiento, mirar

<ikil ik yolob, v tuculob, v pacatob> ‘tienen inquietos los coraçones los pensamientos y desasosegado el mirar’.

<kaknab – col> = territorio conocido; dominio de alguien

<lemecnac v tan kaknab, v tan v col batab> ‘muy ancha y espaciosa es la mar y la milpa del caçique’.

aak – chiij; lengua y boca = capacidad de hablar

<çeb aak ; çeb chi[j]> ‘parlero, hablador, boquirroto, que lo dize todo sin callar’

<pichh kal aak, pichh kal chij, pichh kalac aak ; pichh kalac chij> ‘el deslenguado así, y el bachiller resabido, picudo’. (otra: ‘baladrón, que habla mucho’).

:::::::::::::::::::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :::::::::::::::::::: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ::::::::::::::::::::

Notas y referencias

- [ (Lacadena 2009:32)] ↩︎

- El Calepino Maya de Motul es un vocabulario/diccionario (maya yucateco/peninsular/maaya t’aan – español) cuya compilación y coordinación se le atribuye a Fray Antonio de Ciudad Real; dicho texto habría sido compuesto entre 1584 y 1610. Consta de 466 folios, editado en un libro de 600 páginas actuales (836 en la edición de Arzápalo y al parecer se perdió una hoja del folio) y recoge 15,975 entradas léxicas o 19,259 palabras. Al parecer algunos de los copistas fueron mayas (o hablantes de maya y español) y algunos autores han propuesto que participaron en él más de cien copistas. El manuscrito original se encuentra en la biblioteca John Carter Brown de Providence, Rhode Island, U.S.A. (pero está disponible en archive.org). ↩︎

- (Zavala 1896). ↩︎

- (ver, por ejemplo, Edmonson y Bricker 1985, Raimúndez 2021). ↩︎

- (Lacadena 2009). ↩︎

- (Garibay 1940:115). Cabe mencionar que, como han remarcado varios autores, en el español y en otras lenguas no mesoamericanas también se hace uso del difrasismo, aunque a veces de manera menos común. ↩︎

- (Jansen 1997) ↩︎

- (Montes de Oca 1997) ↩︎

- (Montes de Oca, 2019). Cabe destacar también que el difrasismo no se encuentra solo en Mesoamérica. ↩︎

- Una de las claves para detectar el difrasismo es revisar el texto en maya y su traducción en español. Si en el texto maya se encuentran dos o más palabras o términos que no se traducen literalmente en la sección en español, se debe revisar si dichos términos son sinónimos, opuestos o si guardan algún tipo de relación. Para confirmar o descartar la existencia de un difrasismo, se debe verificar si existe algún equivalente en otra(s) lengua(s) mesoamericana(s). ↩︎

- (ver Montes de Oca 2000, Máynez 2009) ↩︎

- (ver Jansen y Pérez 2009) ↩︎

- La expresión semejante en nahuatl es ualtemotihuiz in itetzin in iquauhtzin in totecuyo ‘que caiga sobre nosotros la piedra-el palo (el castigo) de Nuestro Señor’ (ver Dehouve 2010). ↩︎

- Como ha notado de manera independiente Raimúndez (2021) ↩︎

- Otra posibilidad es que <katun> se haya originado a partir de la palabra k’al, que tiene la acepción de ‘levantar’ y tun ‘roca’, por lo que sería una referencia parecida a <likçah tunich>. ↩︎

- (ver Acuña 2001:137) ↩︎

- (ver Máynez 2011) ↩︎

- (Raimúndez 2021:314) ↩︎

- (Becquelin y Becquey 2008) ↩︎

- (Becquelin Monod 1986:13) ↩︎

- Y relacionado, pero no igual, tenemos: <ixma mehen; ixma muk> ‘impotente, inhábil para la generación’. ↩︎

- (ver Okoshi 2009) ↩︎

- (pero ver Raimúndez 2021:198) ↩︎

- (Dehouve 2010) ↩︎

- (Jansen 1997) ↩︎

- (Raimúndez 2021:192) ↩︎

- Ver Acuña 1983 ↩︎

- (Okoshi 2009; Raimúndez 2021) ↩︎

- (Montes de Oca 2000) ↩︎

- ver Jansen y Pérez 2009 ↩︎

- (Saturno y otros, 2017). La palabra sakun es el equivalente al suku’un yucateco (con ortografía actual). El Sakun taj también aparece mencionado en Palenque y Copán. Aunque se ha propuesto que Taj o Taaj es un título, no se descarta que pueda ser un sufijo también, tomando en cuenta los sufijos <tah> que hallamos en el CMM. ↩︎

- (Sullivan 1992:345) ↩︎

- Este difrasismo es del Bocabulario Maya Than (BMTV 1993:466) ↩︎

- (Montes de Oca 2013:386) ↩︎

- (Sullivan 1992:350) ↩︎

- (Sullivan 1992:354) ↩︎

Bibliografía

Acuña, René (edición y notas)

-1993 Bocabulario de Maya Than, México, D.F., UNAM.

-2001 Calepino Maya de Motul. Plaza y Váldes, Mexico.

Dehouve, Daniéle

-2010 Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México (siglos XVI-XVIII). CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata.

Edmonson, Munro S., y Victoria R. Bricker

-1985 “Yucatecan Mayan Literature”. Supplement to the Handbook of Middle American Indians, vol. 3: Literatures. Pp. 44-63. Austin: University of Texas Press.

Garibay Kintana, Ángel María

-1940 Llave del nahuatl. Otumba, México : Imprenta Mayli, s.a.

Jansen, Maarten

-1997 “Símbolos de poder en el Mexico antiguo”, en Anales del Museo de América, 5:73-102.

Jansen, Maarten E. R. G. N. y Gabina Aurora Pérez Jiménez

-2009 Voces del Dzaha Dzavui (Mixteco Clásico). Análisis y conversión del vocabulario de Fray Francisco de Alvarado (1953), Oaxaca, México, CSIIO.

Lacadena, Alfonso

-2009 “Apuntes para un estudio sobre literatura maya antigua”. En: Text and Context: Yucatec Maya Literature in a Diachronic Perspective. Bonner Amerikanistische Studien, 47, ed. Antje Gunsenheimer, Tsubasa Okoshi Harada y John Chuchiak IV, pp.31-52. Shaker-Verlag, Aachen.

Máynez, Pilar

-2009 “Los difrasismos en la obra inédita de Ángel María Garibay”. Estudios de cultura Náhuatl, 40, 235-251.

-2011 “Paleografía y traducción del náhuatl al español del «Arte adivinatoria» («Códice florentino»)”. ECN.

Monod, Aurore

-1986 “Le sang et le corps ou le blanc et le noir? Contribution á l’étude du parallélisme dans la tradition orale des Maya”, Journal de la Société des Américanistes, LXXII, pp. 7-33.

Monod Becquelin, Aurore, & Becquey, Cédric.

-2008 “De las unidades paralelísticas en las tradiciones orales mayas”. Estudios de cultura maya, 32, 111-153.

Montes de Oca Vega, Mercedes

-1997 “Los disfrasismos en el náhuatl, un problema de traducción o de conceptualización”. Amérindia: Revue d’Ethnolinguistique Amerindienne (Paris: Société d’Études Linguistiques et Anthropologiques de France) 22: pp.31-44.

-2000 Los difrasismos en el náhuatl del siglo XVI, tesis de doctorado en Estudios Mesoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

-2013 Los difrasismos en el náhuatl del siglo XVI y XVII. UNAM, México.

-2019 Los difrasismos en el náhuatl del siglo XVI: texto e imagen. Conferencia presentada en el Colegio Mexiquense.

Okoshi Harada, Tsubasa

-2009 Códice de Calkiní. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Raimúndez Ares, Zoraida

-2021 Difrasismos mayas: Estudio diacrónico de los textos de tierras bajas desde la época prehispánica hasta el periodo colonial. Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid.

Saturno,William, Franco D. Rossi, David Stuart, and Heather Hurst

-2017 “A maya curia regis: Evidence for a Hierarchical specialist order at xultun, Guatemala”. Ancient Mesoamerica, 28 (2017), 423–440.

Sullivan, Thelma

-1992 Compendio de la gramática náhuatl. México: UNAM

Zavala, Mauricio

-1896 Gramática Maya. Edición facsimilar hecha por José Díaz Bolio. Imprenta de la Ermita, Mérida, Yucatán.

contacto

Correo: arq.will.mex@gmail.com * MSJ / TXT: Cel. (WhatsApp) (+52) 999 334 6689